长城网·冀云客户端特约评论员 柳宇霆

电信诈骗又有新动向。据新京报报道,9月8日,国家卫生健康委召开新闻发布会宣布,育儿补贴的申领正式全面开放,按年发放,对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放,然而,育儿补贴还没领到,“奶粉钱”却先被骗子盯上。

一些年轻父母发现诈骗剧本的更新速度,几乎和政策同步。记者调查发现,母婴信息等个人隐私泄露已经屡见不鲜,在个体的遭遇背后,是一条完整的公民隐私信息销售产业链,从信息泄露、数据倒卖、线上诈骗,再到资金转移,环环相扣。

不得不说,这些犯罪分子实在贪婪和狡猾。惠及公众的利好政策,居然变成了他们垂涎欲滴的猎物。国家政策出台不到一个月,实话说,很多人还搞不明白流程手续,而犯罪手段已经精准对接,剧本也量身打造,甚至不乏公众上当受骗。以这样的嚣张程度,以及波及烈度,将来还可能会有更多受害者,不仅损害个人权益,更危害家庭和社会稳定,的确应当引起重视。

擒贼先擒王,射人先射马。面对“育儿补贴”诈骗乱象,最为关键的还是源头治理,切实堵塞个人信息泄露的窟窿。从报道情况看,很多人之所以被不法分子拿捏、掉进陷阱,是因为对方精准掌握了很多个人信息。换位来思考,面对陌生来电,如果不清楚自己的底细,人们都会有基本的警觉,但要是对方能把新生儿的姓名、出生日期,甚至连父母的身份证号和补贴金额等都如数家珍,人们从心理上都会有所放松,认为对方是信得过的人,而这也为骗子打开了方便之门。

严防个人信息泄露,需要从多个维度发力。从个人来讲,必须提高警惕,谨小慎微。据有关统计,电信诈骗案件绝大多数是由于个人信息泄露引致。个人应避免使用公共Wi-Fi、随意填报数据等,导致个人信息被窃取。从职能部门来讲,应当加强对“内鬼”的打击,依法对侵犯个人信息的行为予以严惩,以更高的违法成本,有力震慑不法分子。当然,工作重点还应放在日常防范上,对那些手握个人信息的特殊行业,更应睁大眼睛,采取大数据分析等方式,发现违法行为的蛛丝马迹,确保个人信息安然无恙。

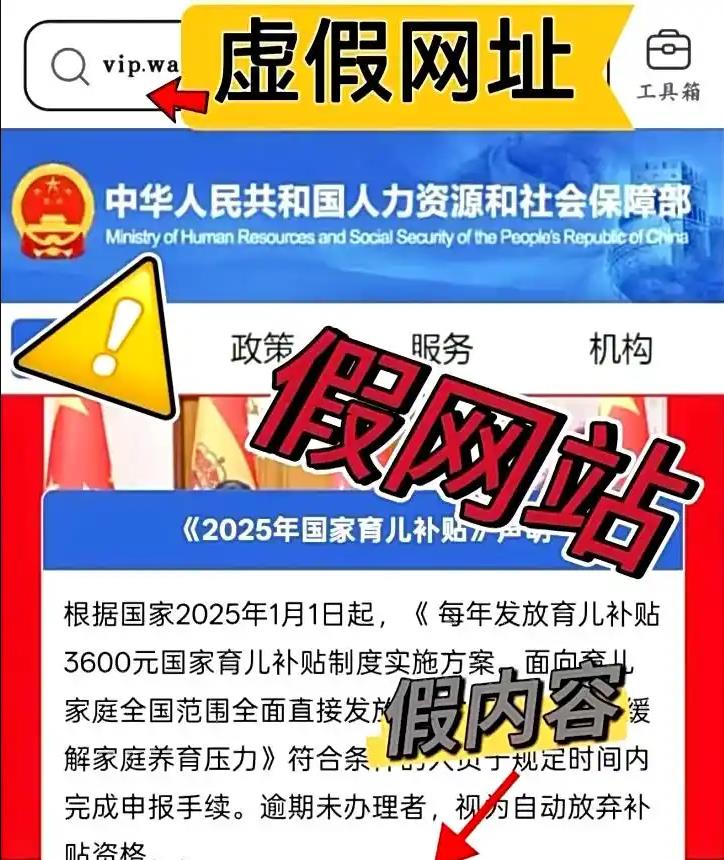

当然,也应当看到,“育儿补贴”诈骗抬头,是多种因素造成的,除了个人信息保护不力,教育警示不够普及,制度机制不够健全,以及平台监管不够严格,也都是不能忽视的客观原因。针对这波“育儿补贴”诈骗潮来势猛、速度快的特点,有关部门应当尽快“广而告之”,让更多家庭知晓犯罪分子的不法伎俩,启动不下载不明APP、不接听陌生电话、设置银行转账限额等保护性措施。对于申领“育儿补贴”的规章制度,也应当科学规范,确保渠道畅通、指向唯一、防范严密。考虑到目前很多“钓鱼网站”公然行骗,早已露出“狐狸尾巴”,有关部门和平台应当加大监管力度,顺藤摸瓜严肃查处,及时取缔打击。

“育儿补贴”不能沦为犯罪分子的啃噬蛋糕。眼下,一场与犯罪分子的激烈较量已经展开,各项措施应当尽快就位,全面堵塞个人信息漏洞,完善制度机制,加强教育监管,筑起一道更加坚固的“防火墙”,才能把惠民利好安全送达每个家庭,构建生育友好型社会。