长城网·冀云客户端特约评论员 朱昌俊

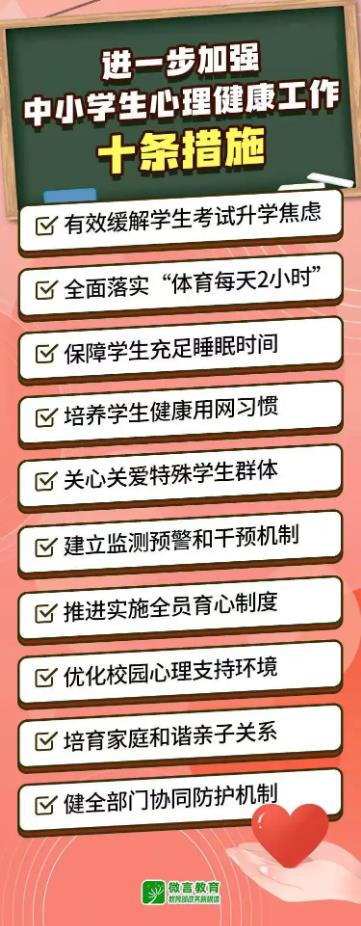

不以考试成绩排名,打造“能出汗”的体育课,培养学生健康用网习惯……近日,教育部印发通知,出台《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》。

近年来,未成年人的心理健康问题受到越来越多的关注。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%;50%的抑郁症患者为在校学生。抑郁症发病群体呈年轻化趋势,青少年抑郁症患病率已达15%~20%,接近于成人。且有研究认为,成年期抑郁症多在青少年时期已发病。在这一背景下,积极关注并有效干预中小学生心理健康问题,刻不容缓。

从《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》的具体内容来看,这些干预措施,囊括了缓解升学焦虑、保障体育锻炼和睡眠时间、建立监测预警和干预机制、推进实施全员育心制度、培育家庭和谐亲子关系等多个方面,应该说具有较强的系统性和针对性。并且,这种多维度的干预,其实也是瞄准了当前中小学生心理健康问题的内在发生逻辑。如升学压力传导至家庭与学校,必然挤压学生的运动和睡眠时间,也将影响到亲子关系,最终势必会增加对中小学生的心理健康威胁,由此形成层层叠加的恶性循环。就此而言,相关措施的设计,可以说是体现了系统施治。

但同时,也还是不容低估当前中小学生心理健康问题多发背后的复杂性。应该看到,在现行教育评价体系尚未根本转变的背景下,每个家庭升学竞争的焦虑依然客观存在。同时,社会竞争压力也可能通过家长“下移”到孩子身上。如不少父母可能因为日常生计的压力,不得不减少对孩子的陪伴,或者说更容易放大对孩子的期待,从而造成更大的压力传递。

此外,政策落地的过程同样考验执行上的智慧。比如,措施中提到,全面推行中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时,保证义务教育阶段全体学生能够按规定课时开展体育锻炼。这种初衷值得肯定,也即让孩子在锻炼中解压、放松身心。但是,如果执行中“一刀切”地对所有孩子的体育活动时间给予“不低于2小时”的机械考核,甚至成为一种“任务”要求,这也可能使本应释放压力的运动成为新的负担。同样,实施好“规范管理学生带入学校的智能终端产品,严禁将手机等电子产品带入课堂”的措施,也需要注意章法。如最近就有媒体报道,某地有教师要求学生将带入学校的手机当场砸毁。显然,该做法就可能适得其反,给孩子带来新的心理压力。可以说,如何将对未成年人“上网”问题的粗暴管理,转向引导学生建立健康的数字生活习惯,依然需要学校和家庭的积极探索。

无论如何,全社会更加重视对中小学生心理健康问题的干预,这是一个积极的信号。相关措施的出台,也提供了更清晰的干预思路。但依然要看到,呵护中小学生心理健康,让孩子真正放松身心地成长,是一个需要全社会协同应对的“大问题”,它有赖于政策善意以智慧方式落地,更离不开短期干预与长期改革结合、教育领域与其他领域的协同努力。